妻

妻ねえ、またスクロールしてるだけなの? もう15分も経ってるわよ

不意に、隣から声が飛んできました。 リモコンを握りしめたまま、僕は唸ります。確かに、膨大なサムネイルの海を眺めているだけで、貴重な夜の時間が過ぎていく……。

うずひこ

うずひこだって、失敗したくないんだよ。『時間を無駄にした』って思うのが一番つらいから

妻

妻じゃあ、今日は『選び方』を変えてみたら?

うずひこ

うずひこ選び方?

妻

妻そう。『絵』じゃなくて『音』で選ぶの。サウンドトラックよ

ちなみに、『色』で映画を選ぶ方法も、監督の意図を知る上で非常に面白いですよ。

うずひこ

うずひこああ、音楽か。いいサントラだと気分が上がるのはわかるけど、それだけじゃ……

妻

妻違う。BGMとして『聴く』んじゃないわ

そう言うと、僕が手にしていたリモコンが(優しく、しかし有無を言わさぬ力で)奪われ、ある映画のワンシーンが再生されました。登場人物は何も語っていません。ただ、遠くを見つめているだけです。

妻

妻「……ほら、今。このピアノの一音。これが彼の『本音』。監督は、セリフで言わせる代わりに、この音で『彼が絶望している』と私たちに伝えてるの」

うずひこ

うずひこ僕はハッとしました。 確かにそうです。映像だけを観ていれば見逃してしまう、いや、「聴き逃してしまう」ところでした。

妻

妻映画音楽はね、監督が仕掛けた『もう一つの言語』なのよ。あらすじや予告編の『絵力』に騙されちゃダメ。本当に優れた作品は、音が雄弁に物語の核心を語っているものよ

そして、こう続けました。

妻

妻気分が落ち込んだ時に元気づける曲を選ぶように、映画体験だって『処方』できるはず。今あなたが求めている感情は、どの『音』?

――サウンドトラック処方箋。

これは、僕が最も信頼する「映画の目利き」から教わった、とっておきの方法です。

もし、あなたが僕と同じように「時間を無駄にしたくない」「どうせ見るなら、心に深く残る体験がしたい」と強く願うなら。

この記事は、きっとあなたのためのガイドブックになります。 さあ、あなたの耳を澄ませて、新しい映画の旅に出かけましょう。

第1部:見えざる言語の解読 ─ 映画音楽は「何」をしているのか?

「サウンドトラック処方箋」という考え方を実践するには、まず「なぜ音楽がそれほどまでに力を持つのか?」を知る必要があります。映画監督が音に込めた意図を解読できれば、作品の楽しみ方は何倍にも膨れ上がります。

音楽は、私たちが思う以上に狡猾で、パワフルです。それは私たちの理性を巧みに迂回し、感情の中枢に直接作用します。

※2025年10月22日時点の情報です。最新の配信状況は各VODサービスでご確認ください。

感情の設計者:音楽が心理に直接作用するメカニズム

ホラー映画で、まだ何も映っていない暗い廊下のシーン。もしそこに陽気なジャズが流れていたら、私たちは「何かコメディが起きるかも?」とリラックスするでしょう。しかし、実際には低く、不協和音の弦楽器が鳴り響きます。その瞬間、私たちの心拍数は上がり、手には汗が滲みます。

これが音楽の力です。

- 恐怖の刷り込み: ジョン・ウィリアムズが『JAWS/ジョーズ』で使った、たった2音の不吉なモチーフ。「デーン、デン…」という音が聞こえるだけで、私たちは姿の見えないサメの接近を本能的に察知し、恐怖します。

- 感情の誘導: 感動的なシーンで流れる壮大なオーケストラは、私たちの涙腺を物理的に刺激します。音楽が「今、泣くところですよ」と教えてくれているのです。

音楽は、観客が「何を」「いつ」感じるべきかを設計する、最も強力なツールなのです。

物語の共犯者:BGMを超えた「3つの機能」

優れた映画音楽は、決して「背景」に留まりません。それは映像と対等、あるいはそれ以上の役割を持って物語を牽引します。

1. ライトモチーフ(示導動機):音の「しるし」

特定の人物、場所、あるいは感情に「テーマ曲」を割り当てる手法です。『スター・ウォーズ』で「ダース・ベイダーのテーマ(帝国のマーチ)」が流れれば、彼が登場しなくとも、その「脅威」が迫っていることがわかります。

- 『ロード・オブ・ザ・リング』 ハワード・ショアによる音楽は、この点において完璧です。のどかな「ホビット庄のテーマ」、優美な「エルフのテーマ」、そして暴力的でインダストリアルな「オークのテーマ」。観客は耳だけで、今どの文化が、どの勢力が物語の中心にいるのかを理解できます。

2. 時代と場所の「空気」を定義する

音楽は、一瞬にして観客を特定の時代や場所へワープさせるタイムマシンです。

- 『アマデウス』 全編を彩るモーツァルト自身の楽曲。これは単なるBGMではなく、18世紀ウィーンの華やかで退廃的な「空気」そのものを構築し、天才の物語に絶対的な説得力を与えています。

作品紹介記事はこちらから。挿入曲を順を追って確認いただけます。

- 視聴可能なVOD:

- 該当なし

- ご購入はこちらから

- 『フォレスト・ガンプ/一期一会』 主人公が駆け抜けるアメリカ現代史。その時代時代を象徴するプレスリーやボブ・ディランのヒット曲が、観客自身の記憶と物語を強烈にリンクさせます。

- 視聴可能なVOD:

3. 言葉にならない「本音」を暴露する

映画音楽が最もスリリングな働きをするのが、この「サブテキスト(言外の意味)」を語る時です。

- 『ゴッドファーザー』 ニーノ・ロータによる甘く、物悲しい「愛のテーマ」。これはマフィアのボスである主人公の「孤独」や「家族愛」という内面を映し出します。彼の冷酷な行動とは裏腹に流れるこのメロディが、作品に計り知れない深みを与えています。

- 視聴可能なVOD:

- アイロニー(皮肉): 幸せそうな家族の食卓に、あえて不吉な音楽を流す。あるいは、残虐な暴力シーンに、美しいクラシックを流す(『時計じかけのオレンジ』など)。この「映像と音楽のズレ」こそが、監督の強烈なメッセージとなるのです。

「無音」という名の最強の音楽

そして、これら全ての音楽的技巧の頂点にあるのが、あえて音楽を「使わない」という選択です。

- 『ノーカントリー』 コーエン兄弟は、この映画から意図的に劇伴(スコア)をほぼ排除しました。それによって生み出されるのは、乾いた現実のノイズと、いつ暴力が勃発するかわからない息の詰まるような緊張感です。もしここに音楽があれば、それはただの「映画」になってしまったでしょう。

- 視聴可能なVOD:

音楽は、鳴っている時も、鳴っていない時も、常に観客の心理を支配し、物語を語り続けているのです。

この「音の言語」を解読するには、膨大な作品ライブラリが必要です。

※見放題作品数No.1/いつでも解約OK

第2部:スコア(劇伴)という名の設計図 ─ 作曲家は「共同監督」である

映画音楽には、大きく分けて2種類あります。ひとつは、その映画のためにゼロから作られた「オリジナル・スコア(劇伴)」。もうひとつは、既存のポップスやロック、クラシックを使った「ソング・トラック(既成曲)」です。

まずは、「オリジナル・スコア」の世界を見ていきましょう。 ここでは、作曲家は単なる「音楽担当」ではなく、監督のビジョンを音で具現化する「共同監督」と呼ぶべき存在です。

黄金のパートナーシップ:監督と作曲家

映画史には、監督と作曲家の「名コンビ」が存在します。彼らの化学反応こそが、作品の世界観を決定づけてきました。

- スティーブン・スピルバーグ × ジョン・ウィリアムズ 『E.T.』の空飛ぶ自転車、『インディ・ジョーンズ』の冒険、『ジュラシック・パーク』の恐竜の威容。ウィリアムズの音楽は、スピルバーグが描く「センス・オブ・ワンダー(未知への驚きと感動)」そのものです。彼の音楽がなければ、私たちはあれほど胸を躍らせることはなかったでしょう。

- 宮崎駿 × 久石譲 『風の谷のナウシカ』から『君たちはどう生きるか』まで。久石譲のノスタルジックで壮大なメロディは、宮崎駿の描く世界の「魂」と不可分です。あの音楽を聴くだけで、私たちは一瞬でジブリの世界の「風」を感じることができます。

- クリストファー・ノーラン × ハンス・ジマー 『ダークナイト』三部作や『インセプション』。ジマーの音楽は、従来のメロディ中心のスコアとは一線を画します。「BRAAAM!」という地鳴りのような重低音、時計の針のように刻まれる執拗なリズム。それは、ノーランが描く「重厚なリアリティ」と「時間の概念」を、観客の体に直接叩き込む音響兵器です。

孤高のマエストロ:エンニオ・モリコーネ

監督と作曲家の「コンビ」とは少し違う次元で、その名前自体が一個の「ブランド」として映画音楽史に聳え立つ巨人がいます。それが、エンニオ・モリコーネです。

彼は特定の監督との連携以上に、モリコーネ・サウンドとしか言いようのない唯一無二の音楽性で、映画の世界観を支配しました。

- セルジオ・レオーネとの革命: 『荒野の用心棒』をはじめとする「マカロニ・ウエスタン」。レオーネ監督との仕事で、モリコーネは映画音楽の常識を破壊しました。オーケストラだけでなく、口笛、鞭の音、電気ギター、コーラス、教会の鐘といった、当時は「雑音」とされた音を大胆にスコアへ取り入れたのです。 特に『続・夕陽のガンマン』の、あの有名な「ア〜イ〜ア〜イ〜ア〜」というコヨーテの遠吠えのようなコーラス。これは、乾いた荒野の「魂の叫び」そのものであり、映像だけでは決して表現できない感情の風景を描き出しました。

- ジャンルを超える普遍的な「哀愁」: モリコーネの真の偉大さは、マカロニ・ウエスタンだけに留まらないことです。 『ニュー・シネマ・パラダイス』のノスタルジックな愛のテーマ、『ミッション』の荘厳で宗教的な「ガブリエルのオーボエ」、『アンタッチャブル』の正義と悲壮感を煽る勇壮なマーチ。 彼のメロディは、常に人間の心の奥底にある「哀愁」に触れます。それは、ジャンル、国、時代を超えて、私たちの魂を直接揺さぶる力を持っているのです。モリコーネの音楽は、もはやBGMではなく、それ自体が一本の独立した映画であるとさえ言えるでしょう。

ケーススタディ(1):『2001年宇宙の旅』とクラシックの「発見」

オリジナル・スコアとは少し異なりますが、スタンリー・キューブリック監督が『2001年宇宙の旅』 で成し遂げたことは、音楽の「使い方」に革命を起こしました。

彼は当初、高名な作曲家にオリジナル・スコアを依頼していました。しかし、最終的にそれをほぼ全て破棄し、リヒャルト・シュトラウスの『ツァラトゥストラはかく語りき』や、ヨハン・シュトラウスII世のワルツ『美しく青きドナウ』といった既存のクラシック曲を採用します。

- 『ツァラトゥストラはかく語りき』: 冒頭、猿人が道具(=知性)に目覚めるシーン。この荘厳なファンファーレは、「人類の夜明け」という壮大すぎるテーマに、神々しいまでの意味を与えました。

- 『美しく青きドナウ』: 宇宙ステーションとシャトルがドッキングするシーン。優雅なワルツが、無重力空間での「宇宙のバレエ」を見事に表現しました。

キューブリックは、これらの曲を「BGM」として使ったのではありません。彼は、これらの曲が元々持っていた「壮大さ」や「優雅さ」という概念そのものを映画に持ち込み、映像と合体させたのです。

これにより、クラシック音楽を知らなかった世代にとっても、これらの曲は「宇宙の曲」として永遠に記憶されることになりました。これは、音楽の文脈を「再発見」し、映像に組み込んだ天才的な選曲術です。

第3部:選曲(DJ)という名の作家性 ─ 監督が「音」で語る時

もう一方の雄が、「ソング・トラック(既成曲)」を巧みに使う監督たちです。彼らにとって、選曲は単なる飾り付けではなく、監督自身の「作家性」を表明する最も重要な手段です。

彼らは映画監督であると同時に、最高の「DJ」でもあります。

ケーススタディ(2):クエンティン・タランティーノの「再文脈化」

タランティーノ映画を語る上で、その選曲は絶対に欠かせません。彼は、忘れ去られていたような古いサーフロックやソウルミュージックを発掘し、全く新しい文脈を与える天才です。

- 『パルプ・フィクション』: オープニング、ディック・デイルの『ミザルー』が鳴り響いた瞬間、観客は一気に「タランティーノ・ワールド」に引きずり込まれます。あの乾いたギターサウンドが、映画全体の「B級感」と「クールネス」を決定づけました。

- 視聴可能なVOD:

- 『レザボア・ドッグス』: 有名な「耳切り」シーン。スティーラーズ・ホイールの陽気な『スタック・イン・ザ・ミドル・ウィズ・ユー』をバックに、残虐な拷問が行われます。この「陽気な曲」と「残虐な映像」という極端なミスマッチ(アイロニー)こそが、観客に強烈な違和感と悪趣味なユーモアを植え付けます。

- 視聴可能なVOD:

タランティーノにとって、音楽はシーンの「気分」そのもの。セリフよりも雄弁に、その場の「ノリ」や「ヤバさ」を伝えてくるのです。

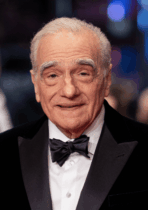

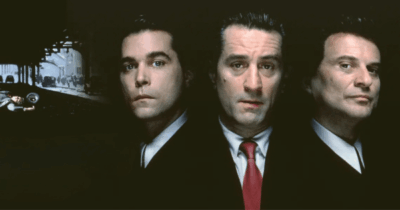

ケーススタディ(3):マーティン・スコセッシの「爆発するエネルギー」

タランティーノが「クール」なら、マーティン・スコセッシの選曲は「ホット」です。特に、ローリング・ストーンズやオールディーズのロックンロール。

- 『グッドフェローズ』: 主人公たちの栄枯盛衰に合わせて、50年代から70年代のヒット曲が畳み掛けられます。音楽が、彼らの人生の「高揚感」「焦燥感」「破滅」のエネルギーと完全にシンクロし、ドキュメンタリーのような生々しい疾走感を生み出しています。スコセッシにとって、ロックはBGMではなく、物語を前へ前へと突き動かす「エンジン」なのです。

- 視聴可能なVOD:

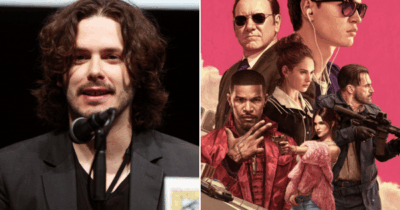

ケーススタディ(4):エドガー・ライトと『ベイビー・ドライバー』

もし「音楽が主役」の映画を一本選ぶなら、それは『ベイビー・ドライバー』 でしょう。

この映画は、もはや「音楽に合わせて編集した」というレベルではありません。主人公ベイビーが聴いているiPodのプレイリストに合わせて、以下のすべてが完璧にシンクロしています。

- 銃撃音

- 車のエンジン音

- 役者の動き

- セリフのタイミング

オープニングのカーチェイスでは、ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンの『ベルボトムズ』が鳴り響きます。

曲のブレイクと車のドリフト、曲のビートとワイパーの動きが、コンマ1秒のズレもなく一致するのです。

これは、全編が音楽で振り付けられた「アクション・ミュージカル」です。エドガー・ライト監督は、音楽を「BGM」から「脚本」そのものへと昇華させてしまったのです。

- 視聴可能なVOD:

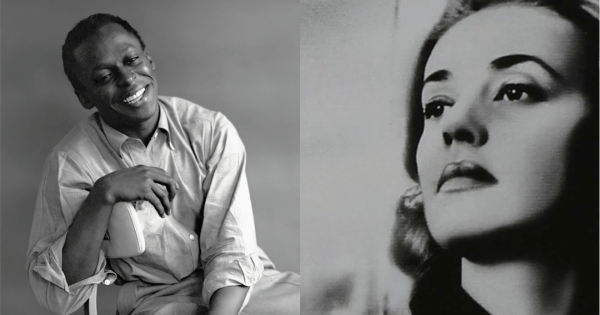

ケーススタディ(特別編):マイルス・デイヴィスと『死刑台のエレベーター』の「即興」という奇跡

作曲されたスコアでも、既存曲の選曲でもない、第三の領域。映画音楽史において、奇跡のようなセッションが生み出した金字塔が、ルイ・マル監督の『死刑台のエレベーター』です。

この映画の音楽を担当したのは、ジャズの帝王、マイルス・デイヴィス。

驚くべきは、その制作方法です。

マイルスは、完成した映画のラッシュフィルムをたった一度観ただけで、譜面を一切用意せず、彼のクインテット(当時の精鋭メンバー)と共に、スクリーンに映し出される映像に合わせて完全な即興演奏を行ったのです。

- パリの夜を彷徨う「音」そのもの: ジャンヌ・モローが演じる主人公が、恋人を待ち、夜のパリを当てもなく彷徨う。その彼女の不安、焦燥、そして孤独感に、マイルスのミュート・トランペットが影のように寄り添います。 彼の奏でる音は、シーンを「説明」するための音楽ではありません。それは、主人公の「心のつぶやき」そのものです。計算され尽くした作曲では決して生まれ得ない、その場限りの緊張感と生々しさが、フィルムに焼き付けられています。

- 視聴可能なVOD:

このサウンドトラックは、映画音楽が「映像に従属するもの」という概念を覆しました。ここでは、映像と音楽は完全に対等であり、互いに触発し合いながら、一つのアートをその場で「生成」しているのです。

『死刑台のエレベーター』の体験は、ジャズが持つ「即興性」という本質が、いかに映画の物語と深く結びつくことができるかを示した、永遠の事件と言えるでしょう。

第4部:VODで実践する「サウンドトラック処方箋」

さて、ここまでは映画音楽の「理論」を見てきました。ここからは、いよいよ「実践」です。

※どのVODサービス自体を選ぶかお悩みの方は、まずはこちらの比較記事をご覧ください。

▶主要サービス15社を徹底比較

あなたがVODのカタログの海を前にしているとして、どうやって「音」を羅針盤に作品を選べばよいのでしょうか?

これは、あなたの今の「気分」に合わせた、具体的な処方箋です。

Step 1:あなたの「気分」を診断する

まずは、今あなたが求めている「感情体験」をハッキリさせましょう。

- とにかくスカッとしたい。理屈抜きの「興奮」が欲しい。

- 日常を忘れ、壮大な「非日常」に没入したい。

- オシャレで「クール」な気分に浸りたい。

- ひとりで静かに、自分と向き合いたい。

- 理由はないけど「涙」を流して、心をデトックスしたい。

Step 2:気分に合わせた「処方箋」を受け取る

あなたの診断結果に合わせて、珠玉のサウンドトラックを持つ作品をお勧めします。

【処方箋 1】興奮と高揚(アドレナリン)を求めるあなたへ

必要なのは、理性を吹き飛ばす「ビート」と「リズム」です。

- 『スパイダーマン:スパイダーバース』(音楽:ダニエル・ペンバートン) この作品の興奮は、革新的な「映像」と「音楽」が完全に一体化している点にあります。ダニエル・ペンバートンは、伝統的なオーケストラに、以下の要素を大胆にコラージュしました。

- ヒップホップのビート

- DJのスクラッチノイズ

- 電子音

- それはまさに、主人公マイルズのアイデンティティ(ブルックリンのストリートカルチャー)そのもの。音楽が映像の「背景」ではなく、映像と共に「躍動」する、新時代のアドレナリン体験です。

- 視聴可能なVOD:

- 『ミッション:インポッシブル』シリーズ(特に『フォールアウト』 音楽:ローン・バルフ) おなじみのテーマ曲のアレンジはもちろん、緊迫感を煽るパーカッション(打楽器)の使い方が秀逸です。トム・クルーズの超絶スタントと、BPM(曲の速さ)が完全にシンクロし、手に汗握る体験を約束します。

- 視聴可能なVOD:

- 『ドライブ』(音楽:クリフ・マルティネス) 上記2作とは毛色が異なります。こちらは「静かなる興奮」。80年代風のシンセサイザー・ポップが、夜の都会のネオンと暴力の匂いをスタイリッシュに描き出します。カヴィンスキーの『ナイトコール』が流れるオープニングは、史上最高にクールな瞬間のひとつです。

- 視聴可能なVOD:

理屈はもういい。今すぐ、この「興奮」を浴びたいあなたへ。

※31日間トライアル中なら追加料金なし

【処方箋 2】壮大な「非日常」に没入したいあなたへ

必要なのは、現実の重力を忘れさせる「音のテクスチャ(質感)」です。

- 『インターステラー』(音楽:ハンス・ジマー) ハンス・ジマーは、この映画で得意の重低音を封印し、荘厳な「パイプオルガン」をメインに据えました。それは、宇宙の広大さ、時間の相対性、そして父娘の愛という神聖なテーマを表現するのに完璧な選択でした。音響の良い環境で「浴びる」べき一本です。

- 視聴可能なVOD:

- 『ブレードランナー 2049』(音楽:ハンス・ジマー&ベンジャミン・ウォルフィッシュ) 前作のヴァンゲリスが作った世界観を引き継ぎつつ、さらに重厚でディストピア的な「音の壁」を作り上げました。冷たく、巨大で、絶望的な未来都市の「空気」そのものを音響化したようなスコアです。

- 視聴可能なVOD:

- 『メッセージ』(音楽:ヨハン・ヨハンソン) 「未知との遭遇」をテーマにしたこの映画で、ヨハンソンは従来のオーケストラを使いませんでした。人間の声やノイズを加工したような、この世のものとは思えないミニマルなサウンド。それが、言語を超えたコミュニケーションの「畏れ」と「神聖さ」を見事に表現しています。

- 視聴可能なVOD:

【処方箋 3】オシャレで「クール」な気分に浸りたいあなたへ

必要なのは、映像と音楽が溶け合う「美意識」と「センス」です。

- 『グランド・ブダペスト・ホテル』(音楽:アレクサンドル・デスプラ) ウェス・アンダーソン監督の、シンメトリーで絵画のような映像。それに完璧にシンクロするのが、デスプラによる東欧風の軽快でどこかコミカルな音楽です。映像と音楽が、まるでおとぎ話の「入れ子細工」のように緻密に組み合わさっています。

- 視聴可能なVOD:

- 『オーシャンズ11』(音楽:デヴィッド・ホームズ) ジョージ・クルーニーたちがラスベガスを闊歩する姿に、アシッド・ジャズやファンクをベースにしたBGMが重なります。この「格好良さ」は、映像の力半分、音楽の力半分です。観ているだけで、自分もスタイリッシュなチームの一員になったかのような高揚感を味わえます。

- 視聴可能なVOD:

- 『ラ・ラ・ランド』(音楽:ジャスティン・ハーウィッツ) 説明不要のミュージカル映画ですが、これは「選曲」ではなく、音楽が「物語そのもの」である究極の例です。夢と現実、出会いと別れ。その全てが、切なくも美しいメロディラインに集約されています。オープニングのハイウェイでの長回しから、その世界観に圧倒されてください。

- 視聴可能なVOD:

【処方箋 4】ひとりで静かに「自分と向き合いたい」あなたへ

必要なのは、心にそっと寄り添う「余白」と「親密さ」です。

- 『ロスト・イン・トランスレーション』(音楽:ケヴィン・シールズ 他) 異国の地、東京。言葉が通じない大都会で、同じ「疎外感」を抱える男女が出会う物語。この映画のサウンドトラックは、明確なメロディではなく、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインのケヴィン・シールズらによる、浮遊感のあるドリーミーな「音響(シューゲイザー)」が中心です。それが、主人公たちの時差ボケのような現実感のなさと、言葉にならない心の距離感を完璧に表現しています。眠れない夜に、静かに浸りたい一本です。

- 視聴可能なVOD:

- 『君の名前で僕を呼んで』(音楽:スフィアン・スティーヴンス) 北イタリアの夏の陽光、揺れ動く少年のひと夏の恋。そこに、スフィアン・スティーヴンスのささやくような歌声とアコースティック・ギターが重なります。彼の曲はBGMではなく、主人公の「心の声」そのものとして機能しています。

- 視聴可能なVOD:

- 『アメリ』(音楽:ヤン・ティルセン) パリの街並みを舞台にした、少し変わった女性の物語。アコーディオンやトイピアノを使った、遊び心あふれるワルツは、世界中で愛されました。彼女のイタズラ心と、その裏にある繊細な孤独感を、これ以上なく的確に表現したスコアです。

- 視聴可能なVOD:

【処方箋 5】心をデトックスする「涙」を求めるあなたへ

必要なのは、感情のダムを静かに決壊させる「ノスタルジー」と「カタルシス」です。

- 『ニュー・シネマ・パラダイス』(音楽:エンニオ・モリコーネ) もはや反則級の「泣ける」サウンドトラックです。映画への愛、師弟愛、故郷へのノスタルジー。それら全ての感情が、あの甘く切ないメインテーマに凝縮されています。特にラストのキスシーン集で流れる音楽は、映画史に残るカタルシスを約束します。

- 視聴可能なVOD:

- 『ライフ・イズ・ビューティフル』(音楽:ニコラ・ピオヴァーニ) 過酷な状況下でも、息子に「これはゲームなんだ」と嘘をつき続ける父の愛。陽気で軽快なメインテーマが、物語が進むにつれて信じられないほどの「切なさ」を帯びて響きます。陽気であればあるほど、涙を誘う。音楽のアイロニーが見事に機能した傑作です。

- 視聴可能なVOD:

- 『きっと、うまくいく』(音楽:シャンタヌ・モイトラ) インド映画の真骨頂。陽気なダンスミュージックと、シリアスなドラマ、そして感動的な友情が全て詰まっています。「Aal Izz Well(すべてうまくいく)」という呪文のような歌が、観終わった後、あなたの心を温かく励ましてくれるはずです。

- 視聴可能なVOD:

Step 3:VODで「能動的」に聴く技術

処方箋を選んだら、次は「聴き方」です。 VODは、映画館と違って「巻き戻し」ができます。これを最大限に活用しましょう。

- 「なぜ今?」と自問する: あるシーンで、ふと音楽が始まったら、「なぜ今、この音楽が始まったんだろう?」と考えてみてください。それは登場人物の感情が高ぶったからか、あるいは観客に何かを「予告」するためか。

- 音量ゼロで観てみる: もし印象的なシーンがあれば、一度「無音」で再生してみてください。そして、もう一度「音楽アリ」で観てみる。音楽が、どれほどそのシーンの印象を決定づけていたかに驚くはずです。

- エンドロールを飛ばさない: エンドロールは、その映画の「音楽的まとめ」です。メインテーマがどのようにアレンジされて使われているか、どんな曲が選ばれていたかを確認する絶好のチャンスです。

結論:あなたのVODライフに、「耳」という新しい翼を

私たちは、VODで作品を選ぶとき、あまりにも「目」に頼りすぎていたのかもしれません。

しかし、本当に豊かな映画体験は、映像と音が完璧に融合した時にこそ生まれます。

音楽は、監督が観客に直接語りかけるための、目に見えない「第二の脚本」です。それは時にセリフよりも雄弁に、映像よりも深く、私たちの感情を揺さぶります。

次にあなたがVODの前に座るときは、ぜひ「音」に注目してみてください。 作曲家は誰か? どんなジャンルの曲が使われているか?

お気に入りの監督が、実はお気に入りの「DJ」だったと気づくかもしれません。 「なんとなく好き」だった映画が、なぜ好きなのか、その「設計図」が見えてくるかもしれません。(「色彩」の設計図についてはこちら)

「サウンドトラック処方箋」は、あなたのVODライフを、もっと深く、もっと豊かにするためのささやかなガイドです。

さあ、今夜はどのVODで、どの「音」を処方しますか?

このブログでは、これからもあなたのVOD選びのパートナーとして、様々な角度から有益な情報をお届けしていきます。

「時間」を無駄にしない、新しいVODライフの準備はできましたか?

※登録は簡単3分/雑誌も読み放題!

うずひこ

うずひこ最後までご覧いただきありがとうございました!

この記事へのコメントは、SNSでお願いいたします。 ご意見・ご感想、お待ちしております!

お役に立ったようであれば、 ぜひ記事の共有をお願いいたします。 一人でも多くの方にこの情報が届くよう、 ご協力いただけると嬉しいです。

本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

-300x300.png)