うずひこ

うずひこねえ、これ見た? 『国宝』の興行収入、ついに歴代1位になったって。あの『踊る大捜査線』を抜いて22年ぶりだよ

金曜日の夜。リビングで食後のコーヒーを飲みながら、私は何気なくスマホのニュース画面を妻に見せました。画面には「興収173.7億円突破」の文字が躍っています。 しかし、向かいに座る我が家の辛口評論家は、眼鏡の奥の目を細め、少しだけ口角を上げて静かに言いました。

妻

妻数字の更新より、今の日本人がこれほど『痛い』本物を求めていた事実の方が重要よ

彼女は手元のカップに視線を落とし、独り言のように続けます。

妻

妻22年という時間は、映画界の事情じゃなくて、私たち観客の『心の準備』に必要な時間だったのかもしれないわね

彼女のその短い一言で、私はハッとさせられ、同時に完敗を認めるしかありませんでした。 確かにそうです。単なるブームで片付けるには、この映画が持つ熱量はあまりに重く、鋭く、そして暗い。

2025年、日本の映画界にとんでもない地殻変動が起きました。 6月6日の公開から半年近く経ってもその勢いは衰えず、観客動員数1,231万人、興行収入173.7億円を記録(2025年11月30日時点※配給会社発表)。実写邦画の王座についに新たな作品が座ったのです。

参考:世界を席巻したもう一つの邦画『ゴジラ-1.0』。あの衝撃とラストの意味をもう一度振り返る

今日は、この歴史的快挙の裏側にある「李相日(リ・サンイル)という監督の凄み」と、彼がスクリーンに焼き付けた「強烈な熱」の正体について、じっくりお話しさせてください。

これは単なるヒット作の解説ではありません。現代人が無意識に求めていた「何か」を突き止めるための、少し長い探求の旅です。

22年目の地殻変動:数字が語る「私たちの変化」

まず、この記録更新がいかに異常なことか、少し整理してみましょう。

「お祭り」から「文芸」へ

長らく実写邦画の頂点に君臨していたのは、2003年の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(興収173.5億円)でした。 あれはテレビドラマが生んだ巨大な「お祭り」で、アクションとコメディ、そして「知っている顔に会える」安心感が最大の武器でした。

対して、今回の『国宝』はどうでしょう。 原作は吉田修一さんの重厚な文芸小説。テーマは「歌舞伎」という、一見すると敷居の高い伝統芸能。ジャンルは人間ドラマであり、内容は極めてシリアスです。

- 2003年(踊る2): TV局主導の「お祭り」、爆発的なスタートダッシュ。

- 2025年(国宝): 文芸原作の「芸術体験」、異例の超ロングラン。

この交代劇は、私たちの好みが「わかりやすいエンタメ」から「深淵な芸術体験」へとシフトした——あるいは回帰したことを示唆している気がします。テレビの延長ではなく、「文学」や「芸術」に触れたいという欲求が、映画館へ足を運ばせたのかもしれません。

「超ロングラン」の正体

驚くべきは、その粘り腰です。 普通のヒット作は公開直後にドカンと人が入り、すぐ落ち着くものですが、『国宝』は違いました。公開から5ヶ月以上が経過した11月時点でも数字を積み上げ続け、ついに歴代1位を奪取したんです。

これは「一度観て終わり」ではなく、リピーターが何度も足を運び、SNSでの口コミが半年間途切れなかった証拠です。

「歌舞伎を知らなくても涙がこぼれた」「この歌舞伎映像こそ国の宝」そんな感想がネットに溢れ、当初のターゲットだった吉沢亮さん・横浜流星さんのファンや映画好きだけでなく、シニア層までも巻き込みました。 タイパ(時間対効果)重視の時代に、あえて「時間を忘れて没入したい」「震えるような体験を共有したい」という本能的な欲求が、この怪物級のヒットを生んだのではないでしょうか。

李相日という「異邦」の視点:美しき残酷さの解剖学

でも、ヒットの要因は「時代」だけじゃありません。この巨大なプロジェクトを成立させた設計者、映画監督・李相日(リ・サンイル)という作家の「狂気」に触れないわけにはいきません。

私のパートナーがよく言うんです。 「李相日の映画は、観るんじゃない。浴びるのよ。それも、熱湯のような感情をね」

境界線からの眼差し

李相日監督は、1974年生まれ、新潟出身の在日朝鮮人三世です。 彼のデビュー作『青〜chong〜』(ぴあフィルムフェスティバルグランプリ受賞)から一貫しているのは、「日本社会におけるマイノリティ」「境界線上に立つ者」という視点です。

一見、日本の伝統美の象徴である「歌舞伎」は、彼の出自とは対極にあるように思えるかもしれません。 でも、だからこそ撮れたんです。

歌舞伎の世界こそ、血筋や家柄という厳格な「境界線」が存在し、その中で「持たざる者」(主人公の喜久雄は極道の家に生まれ、歌舞伎の世界へ入ります)がもがき苦しむ物語ですから。 李監督は、内部の人間なら「伝統だから」で見過ごしてしまうような残酷な構造を、「外部からの視点」で客観的に解剖しました。

だからこそ本作は、歌舞伎の知識がない海外の観客にも、普遍的な「人間の業」の物語として突き刺さったのでしょう。

狂気の演出論:「見えない怒り」を撮るために

「李組(李監督の現場)」といえば、役者が震え上がるほど過酷なことで有名です。 「CGを使えばいい」「演技なんだから」——そんな甘えは、彼の前では通用しません。

李監督はこう語っています。

「本気の怒りというのは目には見えない。ある意味、人にちゃんと伝わっていかない。伝えることの難しさを描く」

出典:youtube.com

分かりやすく叫んだり泣いたりする演技を、彼は嫌います。 何十回とテイクを重ね、役者が用意したプランを削ぎ落とし、自我が消えて「役」そのものになった瞬間——その瞬間にふと漏れ出る背中の震えや視線の揺らぎだけを、彼はカメラに収めようとするんです。

作家研究:李相日作品の系譜が『国宝』へ至るまで

ここで少し、VODガイドらしく、李相日監督の過去作を振り返ってみましょう。 『国宝』という傑作は突然変異で生まれたわけではありません。彼のこれまでのキャリア全てが、この作品への伏線だったことが分かります。

※2025年11月30日時点の情報です。最新の配信状況は各VODサービスでご確認ください。

『フラガール』(2006):身体による感情の爆発

李監督の名を一躍有名にしたのが、日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した『フラガール』です。 一見ハートウォーミングなサクセスストーリーですが、根底にあるのは「閉塞した炭鉱町」に対する人々の怒り。それを言葉ではなく「フラダンス」という身体表現で爆発させる構造は、まさに『国宝』における歌舞伎の舞の原点です。

「踊ることでしか、叫べない言葉がある」 このテーマは、20年の時を経てさらに重厚に進化しました。

- 視聴可能なVOD:

- U-NEXT

- Hulu

- Amazon Prime Video (マイシアタープラス)

『悪人』(2010):吉田修一との出会いと「場所」の魔力

作家・吉田修一氏との初タッグとなった記念碑的作品です。 殺人犯と彼を愛した女の逃避行を描いた本作で、李監督は「場所の空気」を撮ることに執着しました。最果ての灯台、湿った風、冷たい海。「ロケーションそのものが役者の心理をえぐる」という演出手法は、この作品で確立されたと言っていいでしょう。

『国宝』で関西の古い芝居小屋が放っていた圧倒的な存在感は、この『悪人』での経験が活きているんです。

- 視聴可能なVOD:

- U-NEXT

- Amazon Prime Video

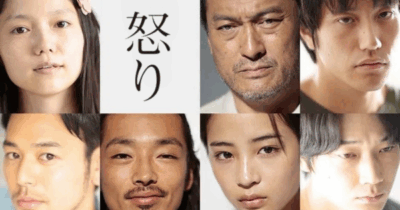

『怒り』(2016):信じることの難しさと群像劇

渡辺謙さんをはじめとする超豪華キャストが集結した群像劇。 「愛する人を信じきれるか?」という重い問いを投げかけ、観客の心を際限なく乱しました。複数の場所、複数の人物の運命が複雑に絡み合いながら、一つの巨大な「業」を描き出す手腕。 『国宝』で見せた、吉沢亮さんと横浜流星さんを中心とした濃厚な人間ドラマの密度は、この『怒り』での経験なくしては語れません。

- 視聴可能なVOD:

- U-NEXT

- Amazon Prime Video

『流浪の月』(2022):映像美学の到達点

『パラサイト 半地下の家族』の撮影監督ホン・ギョンピョ氏を迎え、映像美を極限まで高めた作品です。 台詞に頼らず、光と影のコントラストだけで感情を語る。まるで絵画のような映像体験は、『国宝』の舞台シーンの絢爛豪華さと、楽屋裏の闇の深さの対比に直結しています。

こうして見ると、『国宝』は、これまでの作品で培った「身体表現」「ロケーション」「群像劇」「映像美」のすべてが統合された集大成だということが分かりますよね。

- 視聴可能なVOD:

- U-NEXT

- Amazon Prime Video

『国宝』の原点は、ここにある。李相日監督の傑作群を網羅する。

31日間無料/雑誌やマンガも読み放題

1年半の「肉体言語化」:吉沢亮と横浜流星の変貌

この映画の凄みを象徴するのが、主演の吉沢亮さんと横浜流星さんによる、吹き替えなしの歌舞伎シーンです。 なんと彼ら、クランクイン前に1年半もの稽古期間を費やしているんですよ。

これは単に「踊りを覚える」ための時間じゃありません。 その過酷な日々を通じて、役者たちの肉体に「芸道に生きる者の疲労と執念」を物理的に刻み込むことこそが、李監督の狙いだったはずです。

芸に憑かれた人間の狂気といえば、この傑作も外せません。『アマデウス』が描く、天才への嫉妬と羨望のドラマ

スクリーンに映る彼らの汗、浮き出る血管。あれはメイクでも演技でもなく、極限まで追い込まれた人間の「生理現象」そのものです。 李監督が「喜久雄が降りてきた」と語り、吉沢さん自身のアクター人生の集大成だと断言した背景には、この徹底的な「肉体言語化」があったんですね。

効率化が叫ばれる2025年に、これほど非効率でアナログな執念で作られた映像がNo.1になった。 なんだか、私たちがデジタルの虚構に疲れ果て、画面越しにでも伝わる「人間の体温」に飢えていたことを証明された気がしませんか?

吉田修一との「共犯関係」:言葉にできない業を描く

李相日監督を語るなら、原作者・吉田修一さんの存在は絶対に外せません。 『悪人』、『怒り』、そして『国宝』。 彼のキャリアの決定的な瞬間には、常に吉田作品がありました。

なぜ、この二人の相性はこれほど良いんでしょう?

「言葉にできない感情」の翻訳者

吉田修一さんは小説で「社会の周縁にいる人間」や「言葉にできないどす黒い感情」を描く達人。そして李相日監督は、それを映像で、俳優の肉体と風景を通じて「翻訳」できる稀有な存在です。

二人は、人間の「不可解さ」や「業の深さ」への関心を共有しています。 吉田さんが文字で紡いだ「芸の道の残酷さ」を、李監督が妥協なき映像で定着させる。この信頼関係、ある種の「共犯関係」が、『国宝』で頂点に達したと言えるでしょう。

天才にはなぜ「魂の片割れ」が必要なのか?宮崎駿と高畑勲の凄絶な関係性から読み解くクリエイターの業

アンチ・カタルシスの美学:なぜ「救われない」のに面白いのか?

ここが、私が一番語りたかったポイントです。 『国宝』って、決して「スッキリしてよかったね!」という映画じゃないですよね。むしろ、観終わった後にズシンと重いものが残る。

SNSでも「カタルシスがない」「心地よい疲れ」「重すぎて辛い」なんて声が飛び交っていました。 でも、この「アンチ・カタルシス(救いのなさ)」こそが、大ヒットの最大の理由だと思うんです。

容易な救済の拒絶

普通の商業映画は、分かりやすい感動や解決を提供してくれます。 でも、李監督はそれを「嘘」だと感じているのかもしれません。

人生、努力が報われるとは限らないし、信じた人に裏切られることもある。 『国宝』の主人公たちも、芸のために常人には理解できない犠牲を払います。その苦々しさ、やるせなさを、映画はそのまま突きつけてくる。

「信頼と疑念」のリアリティ

監督は「信頼することによって失うこと、疑うことによって失うこと」を大切にしています。 ラストシーンのあの表情。救いなのか、絶望なのか、白黒つけられないグレーな感情。 だからこそ、私たちは映画館を出た後も、何日もその意味を考えてしまう。「もう一度確認したい」と思ってしまう。

この「割り切れない感情」が持つ中毒性こそが、半年以上も劇場を埋め尽くす熱狂の正体だったのではないでしょうか。

観るんじゃない。熱湯のような感情を、その身で浴びる体験を。

見放題作品多数。解約はいつでもOK。

技術と地域、そして世界へ

物語の重さだけじゃなく、映像体験としての質も圧倒的でした。 『パラサイト』の撮影監督ホン・ギョンピョ氏による、光と影のコントラスト。そして、舞台の音と内面世界を融合させた音響設計。 これらが一体となって、観客を「自他がなくなる瞬間」へ連れて行ってくれます。

映画の色使いにはすべて意味がある?名作に隠された「色彩設計」の秘密を解説

音で感情は操作できるのか?映画音楽に隠された「聞こえない心理誘導」のテクニック

聖地巡礼の実写版:関西が「国宝」になった日

映画の熱狂は、スクリーンの外にも溢れ出しました。 舞台となった関西では、ロケ地を巡る「聖地巡礼」が起きています。シリアスな実写映画でこれは珍しい現象です。

「ロケ地マップ」は1万5千部が配布され、ロケーション・ジャパン大賞にもノミネート。 特に、近畿最古の芝居小屋・出石永楽館や、レトロモダンなびわ湖大津館など、歴史ある「本物の場所」が持つ空気感は、映画の世界を追体験したいファンにはたまりません。

世界への挑戦と「ガラパゴス」の壁

一方で、お隣の韓国では興行的に苦戦したという現実もあります。 「歌舞伎」という題材の壁や、日本特有の「22年ぶりの記録更新」という熱狂が共有されにくかったのかもしれません。

Netflixの戦略から見る「日本作品の現在地」と世界への挑戦についてはこちら

でも、悲観することはありません。 カンヌ国際映画祭でのワールドプレミアや、アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表選出など、「アート映画」としての評価は世界中で高まっています。2026年には北米公開も控えていますし、李監督が国際的な巨匠として認められる日も近そうです。

結論:日本映画の新たな地平へ

「本物」への回帰。 AIで何でも作れる時代に、私たちが心を揺さぶられたのは、1年半のアナログな鍛錬が生んだ「嘘のない汗と涙」でした。

効率やコスパばかり気にする社会で、私たちは心のどこかで、生涯をかけて一つの道を極める「愚直な生き方」に憧れていたのかもしれません。 『国宝』は、そんな眠っていた感情を、「見えない怒り」と「熱」で呼び覚ましてくれたんです。

今のあなたの心境にぴったりの映画は見つかりましたか?迷いや決断の時に効く「映画処方箋」はこちら。

劇場での体験は特別ですが、VOD(動画配信サービス)もこの作品を味わう最高のツールです。 李相日監督の『フラガール』で「身体表現の解放」を、『悪人』や『怒り』で「人間の業」を確認してから、もう一度『国宝』の世界に触れてみてください。きっと、最初とは全く違う景色が見えるはずです。

もし今夜、何を観ようか迷っているなら、あえて重厚な李相日作品を選んでみてはいかがでしょう。 観終わった後、少し疲れるかもしれません。でもその疲れは、きっと心地よい「生きた証」になるはずですから。

準備はいいですか? 『国宝』の凄みを100%味わうための最短ルート。

登録はたったの3分。期間内の解約で料金は発生しません。

このブログでは、これからもあなたのVOD選びのパートナーとして、様々な角度から有益な情報をお届けしていきます。

うずひこ

うずひこ最後までご覧いただきありがとうございました!

この記事へのコメントは、SNSでお願いいたします。 ご意見・ご感想、お待ちしております!

お役に立ったようであれば、 ぜひ記事の共有をお願いいたします。 一人でも多くの方にこの情報が届くよう、 ご協力いただけると嬉しいです。

本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

-300x300.png)