こんにちは! VOD(動画配信サービス)で観たい作品を探すお手伝いをする「VODでゆうゆうライフ」のパートナーうずひこです。

いやぁ、VODって本当に作品が豊富ですよね。 僕は話題作や評価の高い作品は片っ端からチェックするタイプで、「今週も豊作だなぁ!ピクサーの新作、やっぱり面白い!」なんて言いながら楽しんでいます。

すると、隣で一緒に観ていた妻が、ふとこう言うんです。

妻

妻面白いのはわかるけど、あなたは『なぜ』これが面白いのか、考えたことある?

うずひこ

うずひこえ? うーん…やっぱり、すごい天才監督がいるからじゃない?

妻

妻それだけ? 多くのスタジオが『一人の天才』に頼って、その人がいなくなると急に失速していくのを、私たちは何度も見てきたわよね? それこそ、映画『アマデウス』で描かれたような、個人の才能に依存する危うさよね。でも、ピクサーは違う。ずっと傑作を生み出し続けてる

うずひこ

うずひこた、たしかに…。じゃあ、なんでだろう?

妻

妻彼らが選んだのは、属人的な才能に頼る道じゃなかったのよ。持続的に傑作を生み出すための『集団創作』の仕組み。私が知りたいのは、そっちの『構造』なの

…深い。 言われてみれば、単に「面白い!」と観ているだけでは気づかない、彼らの「強さの秘密」が気になってきます。

というわけで、今回の記事では、僕の妻も唸らせるピクサーの「思考の心臓部」、その強さの源泉である特別なレビュー会議「ブレイントラスト(Braintrust)」について、徹底的に解体していきます。

なぜ彼らは失敗を恐れず、集団で創造し続けられるのか。 この記事を読み終える頃には、あなたが大好きだったあのピクサー作品が、また少し違った、尊いものに見えてくるかもしれませんよ。

傑作は「会議」で生まれる:ピクサーの心臓部『ブレイントラスト』解体新書

ピクサーの強さの源泉、「ブレイントラスト」とは何か?

まず、「ブレイントラスト」とは一体何なのか、その定義から見ていきましょう。

これは、数ヶ月ごとに開催される、制作中の作品に対する「率直な意見交換」の場のことです 。 …と、これだけ聞くと「なんだ、よくある批評会か」と思うかもしれません。しかし、ピクサーのそれは、根本的な哲学が全く異なります。

「正直さ」ではなく「率直さ」を重んじる理由

ブレイントラストが特異なのは、その根幹に強固な「信頼」が存在する点です 。

この会議に参加が許されるのは、単なる批評家や経営幹部ではありません。「制作側の目線を持った」「信頼できる仲間」だけが参加を許されます 。

この会議の哲学は、ピクサーの創設者の一人であるエド・キャットムルが用いる

という言葉に集約されています 。

彼は、あえて

という言葉を使いません。なぜでしょうか?

キャットムルによれば、「正直さ」という言葉には、「あなたは正直ではない」といった道徳的なジャッジメントや、相手を責めるニュアンスが含まれがちだと言います 。 「(正直に言わないと)責められるかもしれない」という不安は、自由な議論の最大の妨げになります 。(参考:ピクサー流 創造するちから)

一方で「率直さ」は、より中立的な言葉です 。 そこには道徳的なジャッジメントは含まれず、

もちろん、これは単なる「厳しさ」とは似て非なるものです。その前提には、批評される側(監督)への「君ならもっとできるはずだ」という深い信頼と敬意が存在しています 。 これは、良い「家族関係」にも少し似ているかもしれません 。お互いを心から信じているからこそ、耳の痛い本音でもぶつけ合うことができる。ピクサー作品に一貫して流れているあの「温かさ」の源泉は、この制作哲学そのものにあるのかもしれませんね 。

哲学の核心:「率直な批評」は「攻撃」ではない

ブレイントラストが機能するための、もう一つの核となる規律があります。 それは、

ことです 。

会議の目的は、監督個人を評価することではなく、あくまで作品という「アイデア」を良くすることにあります 。 この区別を徹底するため、ピクサーには「グッド・ノート(良い指摘)」と呼ばれる厳格な概念が存在します 。

批評は、具体的でなければ「グッド・ノート」とは見なされません 。

ダメな指摘(バッド・ノート)

- 「このシーンは退屈だ」

- 「これでは売れる気がしない」

- 「面白くない」 これらは単なる個人の主観的な感想であり、制作チームを混乱させるだけです 。

良い指摘(グッド・ノート)

- 「観客はここで〇〇な展開を期待しているはずなのに、この展開では裏切られた気持ちになるだろう」

- 「あのキャラクターの動機が、このシーンでは論理的に破綻している」

- 「あの伏線が、ここで回収されていないのはなぜか?」

「グッド・ノート」というルールは、批評を「個人の感想」から「分析的なフィードバック」へと昇華させます 。 これにより、

この明確な区別こそが、良い創作チームを成立させる絶対条件であり、ピクサーが実践するチームビルディングの根幹と言えるでしょう 。

こうした「創作の仕組み」だけでなく、監督が作品に込める具体的な「演出術(色彩)」に興味がある方は、こちらの記事もご覧ください。

▶監督が仕掛けた“色の意味”を読み解く

なぜ機能するのか?「心理的安全性」を担保する驚くべきルール

率直に意見を言い合おう

アイデアと個人は切り離そう

口で言うのは簡単ですが、これを組織文化として根付かせるのは至難の業です。人間には感情があり、防衛本能がありますから。 ピクサーは、この「言うは易し」を「行うは難し」の壁を、驚くべきルール設計によって乗り越えています。

ルール1:「早く失敗すること(Fail Fast)」の推奨

ピクサーは、組織全体で「早く失敗すること(Fail Fast)」を推奨しています 。

これは、制作の初期段階で問題点をすべて洗い出し、それが致命傷になる(=多額の予算と時間を投下した後で発覚する)前に修正するためです 。 この「失敗の許容」を組織的に支えるため、ブレイントラストでは前述の通り、個人攻撃は厳格に禁止されています 。

ルール2:監督に与えられた「無視する権利」

そして、ここからがピクサーの真骨頂です。 ブレイントラストが機能する最大の理由は、心理的安全性を担保する、以下のルールにあります。

制作チーム(監督)は、ブレイントラストで出た助言を「完全に自由意志で」無視する権利が保証されている。

(参考:参考:ピクサー流 創造するちから)

これこそが、心理的安全性の鍵です 。

想像してみてください。もしあなたが監督で、会議で出た偉い人たち(経験豊富な仲間たち)の助言をすべて受け入れなければならないとしたら、どうなるでしょう? きっと、「助言に従わなかった」として後で罰せられること を恐れ、批評に対して「でも…」「しかし…」と防衛的になってしまいますよね 。 これでは率直な議論など生まれるはずがありません 。

ピクサーでは、助言を「無視しても何ら問題ない」のです 。 このルールによって、監督は「罰」への不安から解放されます 。不安がないからこそ、防衛的にならず、耳の痛い「率直な意見」を冷静に「聞く」余裕が生まれます 。

これは、批評する側にも同じ効果をもたらします。 「どうせ言っても聞いてもらえないだろう」 「反論されたらどうしよう」 こうした不安を抱かずに、大胆な提案や本質的な問題点の指摘を行えるようになるのです 。

この双方向の「不安の排除」こそが、「率直に反対意見を言える心理的安全性」 を組織的に担保し、ブレイントラストを世界で最も生産的な会議たらしめている秘密なのです。

集団創作の「罠」とピクサーの「解」

とはいえ、集団で物事を決めようとすると、必ずぶつかる「罠」があります。

凡庸な作品を生む「船頭多くして船山に登る」ジレンマ

「船頭多くして船山に登る」という諺があります 。 多くの人々が意見を出し合うと、責任の所在が曖昧になり 、作品は「多数決」や「妥協」の産物になりがちです 。

結果として、角が取れて丸くはなるものの、誰も心を揺さぶらない「凡庸な作品」へと堕してしまう 。 これが集団創作の最大のジレンマです 。

では、ピクサーはなぜこの罠に陥らないのでしょうか。

ピクサーの核心的工夫:「助言」と「決定」の完全分離

ピクサーは、このジレンマを回避するために、驚くほどシンプルかつ厳格な「役割と責任の分離」を導入しています 。

- ブレイントラストの役割 = 「助言」 ブレイントラストのメンバーは、経験豊富な監督や脚本家たちです 。彼らは問題点を「具体的」に指摘します(グッド・ノート) 。 しかし、その解決策を「指示・強制する権限」は一切持っていません。

- 監督(制作チーム)の役割 = 「決定」 一方で、会議で出された無数の助言にどう対処するか、どの意見を採用し、どの意見を無視するかという最終的な「決定」の全責任は、最初からその作品に関わってきた監督と制作チームに「完全に一任」されます 。

これです。 この「責任の明確化」こそが、凡庸な妥協を防ぐ最大の鍵なのです 。

ブレイントラストは「批評の質」に責任を持ち、監督は「作品の最終的な質」に全責任を負う 。 ピクサーの本当の強さとは、単に「集団で議論する」ことではありません。「集団で議論する」ことと、「個人が決定する」という一見矛盾する行為を、プロセスによって見事に両立させている点にあるのです 。

この「仕組み」の原点を、あなたの目で確かめてみませんか?

※ディズニープラスで『ピクサー・ストーリー』が見放題

事例研究:ブレイントラストが「物語」を変えた瞬間

では、このブレイントラストという仕組みが、具体的にどのように機能し、私たちの知る「あの名作」を変えていったのか。象徴的な事例を見てみましょう。

『トイ・ストーリー2』:9ヶ月で「傑作」を作り直す決断

ピクサーの哲学を最も過激に体現したのが、『トイ・ストーリー2』の制作逸話です 。

ご存知の方も多いかもしれませんが、この作品は当初、劇場公開ではなくビデオ(OVA)作品として制作が進められていました 。 しかし、ここがピクサーの凄いところです。彼らは「たとえOVA作品であっても、自分たちが世に出す作品のクオリティは、常に劇場公開レベルでなければならない」という、一切妥協のない内部基準を持っていました。

ブレイントラストの主要メンバーは、制作中だったフィルムをその厳格な基準でチェックしました。 その結果、「ビデオ用だからこの程度で良い」という妥協を許さず、「(ピクサーの基準において)面白くない」「これでは劇場公開レベルに達していない」と判断したのです 。

そして彼らは、一度はほぼ完成していたフィルムを「面白くない」という理由で破棄するという、非情とも言える決断を下します 。

こうした映画の裏側や物語における、様々な「決断」に焦点を当てた映画処方箋はこちら。

公開まで残りわずか9ヶ月という、絶望的なスケジュールの中、彼らはゼロから物語を再構築し、劇場公開作品として、世界的にヒット作品となったのです。

これは、単なる「早く失敗する」どころではありません。「完成品を失敗と認める」勇気です 。 目先の「作品(の納期)」よりも「『良い作品』を作ること」を優先するという、ピクサーの作り手としての「誇り」が、この決断を可能にしました 。 ブレイントラストの凄みを示す、最大の物語と言えるでしょう 。

『インサイド・ヘッド』:「カナシミ」が主役になった議論

もしブレイントラストがなければ、『インサイド・ヘッド』は全く異なる、もっと浅い映画になっていたかもしれません 。

ピート・ドクター監督による初期案では、「カナシミ(Sadness)」は物語の障害となる、コメディリリーフ的な脇役でした 。 主人公はあくまで「ヨロコビ(Joy)」であり、いかにしてカナシミを抑え込み、ライリーを幸せにするか、という物語だったのです 。

しかし、ブレイントラストでの議論が深まるにつれ、メンバーは本質的な問いにぶつかります 。 「ヨロコビは、なぜカナシミを必要とするのか?」 「悲しみという感情は、本当に不要なものなのか?」

議論に議論を重ねた結果、チームは作品の核心的なテーマに辿り着きます。

これにより、「カナシミ」は単なる邪魔者から、物語の鍵を握る、もう一人の主人公へとその役割が劇的に変更されました 。 これは、ブレイントラストが単なるプロットの穴埋めだけでなく、作品の「哲学的テーマ」そのものを深掘りし、変革させる力を持つことを示す、素晴らしい好例です 。

『トイ・ストーリー3』:集団創作の魂、焼却炉のシーン

ピクサーが「ブレイントラスト」を通じて実践してきた「集団創作」の哲学。その魂が最も凝縮され、観客の心を揺さぶる形で代弁されているシーンがあります。それが『トイ・ストーリー3』のクライマックス、あの焼却炉(炉)の場面です。

ゴミの山に流され、絶対に逃れられない「死」を覚悟したおもちゃたち。 彼らは絶望の縁で、もはや助けを求めるでもなく、パニックになるでもなく、言葉もなく、ただ静かに…「全員」で手を取り合います。

この描写は、ウッディ一人がバズを救うといった「個のヒーロー」の物語ではありません。 これは、「仲間(集団)」で運命を共にするという姿を描いています。 まさに、ピクサーが制作スタジオで日々実践している「集団の力で困難を乗り越える」という哲学そのものが、物語のクライマックスとして昇華された、シーンだと言えるのではないでしょうか。

あの感動は、「集団の魂」が生み出した奇跡でした。

※ディズニープラスなら名作の数々が見放題

ピクサー作品に溢れる「チーム」の証

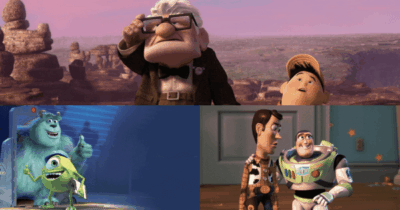

このように、ピクサーの哲学は作品の随所に「チーム」の証として現れています。

なぜピクサーは「相棒(バディ)」を描くのが上手いのか?

ピクサー作品はなぜこれほどまでに魅力的な「相棒(バディ)」で溢れているのでしょうか?

- ウッディとバズ(トイ・ストーリー)

- マイクとサリー(モンスターズ・インク)

- カールじいさんとラッセル(カールじいさんの空飛ぶ家)

- ヨロコビとカナシミ(インサイド・ヘッド)

それはきっと、彼らの創作哲学そのものが、「個」の天才ではなく、「個と個の関係性(チーム)」を信じているからではないでしょうか 。 互いを信頼し、率直にぶつかり合う「バディ」たちの集まり(=ブレイントラスト)によって映画が作られているからこそ、彼らが描く「バディ」の物語は、圧倒的なリアリティと感動を伴うのです 。

遊び心に隠された仲間意識:「A113」の秘密

ピクサーの「チーム」に対する哲学は、彼らの作品に隠された有名な遊び心にも表れています 。 それが、ほぼ全ての作品に登場するイースターエッグ(隠し要素)、「A113」という謎の文字列です 。

この「A113」の由来は、ジョン・ラセターやブラッド・バードといった主要な制作者たちが学んだ、カリフォルニア芸術大学(CalArts)の教室番号です 。

- 『トイ・ストーリー』シリーズでは、アンディの母親が乗る車のナンバープレートとして 。

- 『ウォーリー』では、人類への極秘任務コードとして 。

- 『カーズ』では、メーターのナンバープレートとして 。

これは、単なる内輪ジョークではありません 。 「我々はチームだ」「我々は同じ場所(A113)で学んだ仲間だ」という、彼らのアイデンティティの印なのです 。 作品の随所にこの「印」を残す行為は、ピクサー作品が「個人の作品」ではなく、スタジオという「集団の作品」であるという意識を、遊び心を持って強化する、素敵な文化的装置として機能しているんですね 。

あなたも、ぜひ、見つけてみて下さい。

ドキュメンタリーで知る「哲学の原点」

こうしたピクサーの哲学の「原点」に触れたい方には、Disney+(ディズニープラス)で視聴可能なドキュメンタリー『ピクサー・ストーリー~スタジオの軌跡』を強くおすすめします 。

これは「ブレイントラスト」という会議そのものを追ったものではありませんが、その哲学がいかにして生まれたかを描き出しています 。 ピクサーの創設期は、栄光とは程遠い苦難の連続でした 。 ハードウェア企業として経営的に困難を極め 、世界初の長編CGアニメーション『トイ・ストーリー』の制作は、技術的にも物語的にも未知への大挑戦でした 。

これらの度重なる苦悩を、彼らは「個の天才」ではなく「チーム」で乗り越えたのです 。 この経験こそが、「集団の信頼」を重んじるという、ピクサーの企業文化の揺るぎない土台となりました 。

視点の比較:ピクサー vs. スタジオジブリ

ここで視点を変えて、ピクサーと並び称されるもう一つの偉大なアニメスタジオ、日本のスタジオジブリと比較してみると、その違いがより鮮明になります 。

- ピクサー(集団型) 「ブレイントラスト」という「集団」の仕組みで脚本を徹底的に磨き上げ、制作プロセスをシステム化・分業化します 。

- スタジオジブリ(属人型) 特に宮崎駿監督は、監督自身が絵コンテを描きながら物語を進めていく、個人のインスピレーションと直感に強く依存する「属人型」のアプローチを採ります 。

どちらも傑作を生み出している事実は揺るぎませんが 、組織論として見るとアプローチは正反対です 。 ジブリ(宮崎)モデルは、その天才の不在がスタジオの機能不全に直結するリスク(属人性の罠)を常に抱えています 。

対してピクサーモデルは、特定の天才に依存するのではなく、集団の力によって個々の才能を「最大化」し、傑作を生み出す「再現性」を持たせることを目指します 。 これは、組織の「スケーラビリティ(拡張可能性)」という点で、非常に興味深い対比ですね 。

この「属人型」の天才、宮崎駿と高畑勲の関係性について深掘りした記事はこちらです。

▶【ジブリの真実】宮崎駿は、なぜ高畑勲を必要としたのか?

この視点で観直したい!「集団創作の哲学」で再発見するピクサー作品4選

さて、ここまで「ブレイントラスト」というピクサーの創作哲学を深掘りしてきました。 この「集団創作の視点」を持って観直すことで、必ずや新たな発見がある、特におすすめの作品を4つご紹介します 。

全ての作品が2025年11月10日現在、ディズニープラスで視聴可能です。

1. 『トイ・ストーリー2』

まずは、これ以上ない「ブレイントラストの産物」です。 「一度、ほぼ完成品を捨てた」という、常軌を逸した制作の裏側を知ることで、あの奇跡的な完成度と、9ヶ月で再構築されたとは思えない物語の密度が、全く違って見えてくるはずです 。 あの完璧なプロットは、まさに「磨き上げ」の結晶です。

2. 『インサイド・ヘッド』

「カナシミ」の役割が、「集団での議論によって」脇役から主人公へと劇的に変わった作品です 。 もしブレイントラストが機能せず、監督の初期案のまま進んでいたら…と想像しながら観てみてください。「悲しみ」という感情の価値を問い直す、あの深いテーマそのものが、まさに集団創作の産物であることを実感できるでしょう 。

3. 『リメンバー・ミー』

多くのファンが「脚本が完璧だ」と称賛する作品です 。 緻密に張り巡された伏線と、ラストでそれらが一気に回収される完璧なカタルシスは、一個人の閃きというよりも、ブレイントラストによる無数の「グッド・ノート」(良い指摘)の積み重ね 、すなわち「磨き上げ」の賜物である、と考えると納得がいきます。

『リメンバー・ミー』のような完璧な伏線回収や、巧妙な脚本の「からくり」に興奮する方には、こちらの「どんでん返し映画」まとめ記事もおすすめです。

4. 『ソウルフル・ワールド』

「人生の目的とは何か」「生きる意味とは何か」という、極めて難解で抽象的なテーマに挑んだ意欲作 。 ともすれば説教臭くなりがちなこのテーマに対し、一人の天才の閃きに頼るのではなく、集団の知性で「答え」を探しにいった挑戦の軌跡として観ることができます 。

さあ、どの作品から「再発見」しますか?

※ディズニープラスなら月額1,140円(税込)から

まとめ:天才は「一人」ではない —— 私たちの日常に活かすピクサーの哲学

ここまで、ピクサーの強さの秘密「ブレイントラスト」を解体してきました。 この哲学は、なにもアニメーション制作という特殊な世界に限った話ではない、と私は思います。独創性とたゆまぬ改善が求められる、すべての仕事に応用可能でしょう 。

最後に、少しだけご自身の環境に置き換えて考えてみてください。 あなたの職場やチームには、「ブレイントラスト」と呼べる文化があるでしょうか? 「上司の意見だから…」「会議が荒れるから…」と忖度し、本質的な議論を恐れてはいないでしょうか?

良い作品(仕事)を生み出すチームに、一番必要なものは何でしょう。 強力なリーダーか、共通のビジョンか、優秀な個々の才能か。 ピクサーの答えは明確です。それらを真に機能させる土台は、「率直に言える関係性」、すなわち「心理的安全性」である、と 。

ピクサーが世界に示し続けている結論は、「天才は一人ではない」ということです 。

ブレイントラストは、個の才能を否定するものでは決してありません 。 むしろ、信頼できる「集団の知性」によって、個の才能を「育て」、そのポテンシャルを最大限に引き出すための「仕組み」であり「場」なのです 。

もし、あなたがピクサーのブレイントラストの一員だとしたら、どの作品にどんな意見を伝えてみたいですか? 「あのキャラクターの動機が、終盤で少し弱い!」 「ここの展開は、もっと泣けるはずだ!」

…そう考え始めた瞬間、あなたはもうピクサーの哲学、すなわち当事者として集団創作に参加するという、その第一歩を踏み出しています 。

今週末は、こんな視点で、あの名作たちを「再発見」してみてはいかがでしょうか。 きっと、いつもとは違う感動が待っていますよ。

このブログでは、これからもあなたのVOD選びのパートナーとして、様々な角度から有益な情報をお届けしていきます。

うずひこ

うずひこ最後までご覧いただきありがとうございました!

この記事へのコメントは、SNSでお願いいたします。 ご意見・ご感想、お待ちしております!

お役に立ったようであれば、 ぜひ記事の共有をお願いいたします。 一人でも多くの方にこの情報が届くよう、 ご協力いただけると嬉しいです。

-300x300.png)