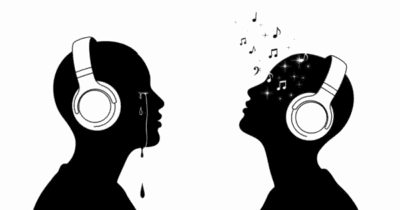

VODで映画を観ていたときのこと。

うずひこ

うずひこうわ、まだ感動的なセリフも一切出てないのに、この音楽が流れただけで泣けてきた……

思わずそう呟くと、隣で一緒に観ていた妻が、ニヤリと笑ってこう言った。

妻

妻ふふん。それ、見事に『操られてる』証拠ね

うずひこ

うずひこえ、「操られてる」?

妻

妻そうよ。その『なんとなく泣けてきた』感情は、あなたが自発的に感じたものじゃなくて、製作者によって『仕掛けられた』もの。その音楽が、あなたの感情のフラインイングスイッチを押したのよ

……そう言われると、確かに思い当たる節があります。

画面には誰もいない静かな海のシーンなのに、たった2つの「音」が聞こえてきただけで、心臓が掴まれたように怖くなったり。

あるキャラクターが登場するたびに流れる「あの曲」が、少し悲しいアレンジ(短調)で流れただけで、「ああ、この人、今、苦悩しているんだな」と、セリフや表情よりも先に察してしまったり。

こんにちは。「VODでゆうゆうライフ」へようこそ。

どのVODサービスで映画を観るかお悩みの方は、まずこちらのVOD徹底比較記事をご覧ください。

▶動画配信サービス主要15社、徹底比較

私たちは毎日、膨大なVODの作品群から「本当に観る価値のある一本」を探し続けています。

実は、私たちがVODや映画館で体験している「感動」や「恐怖」の多くは、映画製作者によって、私たちの無意識に直接働きかけるよう巧妙に仕掛けられた「音のワナ」によるものなのです。

今回は、この「音の仕掛け」の正体、「ライトモチーフ(Leitmotif)」について、徹底的に深掘りしていきたいと思います。

この記事を読み終えた後、あなたの映画体験は、これまでとは比較にならないほど深く、知的なものになるはずです。あなたはもう、映画の「BGM」を、ただの「背景音楽」として聞き流すことはできなくなるでしょう。

映画製作者が仕掛けたもう一つの『色彩』の心理誘導については、こちらの記事で解説しています。

▶監督が仕掛けた“色の意味”を読み解く

なぜ私たちは「操られる」のか? BGMに隠された心理誘導のメカニズム

「まだ悲しいシーンでもないのに、音楽だけで泣けてきた」

この体験こそ、ライトモチーフによる心理誘導が成功した、何よりの証拠です。

「ライトモチーフ」とは、簡単に言えば、「特定のキャラクター、場所、感情などに紐づけられた、短く反復される音楽(メロディやフレーズ)」のこと。

19世紀の作曲家ワーグナーがオペラで用いた手法が起源とされていますが、映画音楽において、これは単なる「BGM(背景音楽)」とはまったく異なる、恐るべき役割を持っています。

クラシック音楽と天才の狂気を描いた名作『アマデウス』の解説はこちら

それは、「物語るBGM」であり、セリフや映像が示す以上の情報を観客の無意識下に伝達する「音の記号」です。

では、なぜ私たちは、この「音の記号」だけで、泣いたり、怖がったりしてしまうのでしょうか。

「パブロフの犬」と映画の観客

その答えは、心理学における「古典的条件付け」にあります。

少し難しく聞こえますが、あの有名な「パブロフの犬」の実験を思い浮かべると、とても簡単です。

- 犬に「エサ(無条件刺激)」を見せると、犬は「よだれ(無条件反応)」を出す。

- 次に、「ベルの音(中性刺激)」を鳴らしてから「エサ」を見せる。これを「繰り返し」行う。

- やがて犬は、「ベルの音」が聞こえただけで、「エサ」がなくても「よだれ(条件反応)」を出すようになる。

これが、映画館やVODの暗闇の中で、私たち観客に対して行われている「仕掛け」の正体です。

- 第一段階(条件付け前):製作者は、観客に「恐ろしい怪物の姿(無条件刺激)」を見せます。観客は自動的に「恐怖(無条件反応)」を感じます。

- 第二段階(条件付け):次に、製作者はその「怪物」と「不気味なライトモチーフ(特定の音)」を、繰り返し同時に提示します。

- 第三段階(条件付け後):この「連合学習」が成立すると、観客の脳は「この音=恐怖」と自動変換するようになります。やがて、怪物がまだ画面に登場していなくても、その「音」が聞こえただけで、観客は「恐怖(条件反応)」を先取り(フライング)してしまうのです。

このプロセスは、私たちが「よし、今から音楽を分析するぞ」と意識しているかどうかに関わらず、強力に機能します。

多くの場合、音楽は意識されないレベルで感情や解釈に影響を与える「サブリミナル効果」として作用し、私たちの感情を製作者の意図する方向へと、巧妙に誘導しているのです。

【ケーススタディI】 ジョン・ウィリアムズの神業:『スター・ウォーズ』の悲劇の予言

この「音の仕掛け」を現代の映画音楽で復権させ、その頂点に立った巨匠が、ジョン・ウィリアムズです。

彼の音楽は、単なるBGMではなく、映画そのものと不可分な「記号」として機能しています。その中でも、『スター・ウォーズ』サーガの音楽は、まさにライトモチーフの「生きた教科書」と言えるでしょう。

なぜ「帝国のマーチ」は、聴くだけで”悪”と”脅威”を感じるのか?

「ダダダ、ダッダダー、ダッダダー」

『スター・ウォーズ』を観たことがない人でも、このフレーズを聴けば、本能的に「脅威」や「絶望」、あるいは「強大な悪の存在」を感じ取るはずです。

なぜでしょうか?

それは、あの曲(ダース・ベイダーのテーマ)が、音楽のあらゆる要素(和声、リズム、楽器法)を使って、「悪と力」を完璧に音響化しているからです。

- 和声(Harmony):曲は暗い「ト短調(G minor)」で書かれています。さらに、メロディの裏で鳴る和音は、通常の和声進行を意図的に「歪めた」ものが使われており、「暗く異常な、邪悪な世界観」を生み出しています。

- リズム(Rhythm):特徴的な三連符は、冷徹な「軍隊的行進曲」の響きを与えます。このリズムは「前進する推進力」を生み出し、「目的を達するまで緩まない、強力で攻撃的な力」をリスナーに無意識的に感じさせます。

- 楽器法(Orchestration):メロディは「中低音域のトランペットとトロンボーン」という金管楽器によって威圧的に演奏され、「軍事力」と「威嚇的な雰囲気」を放ちます。

- 不協和音(Dissonance):曲が繰り返される際、和音に意図的に「ぶつかる音」が追加され、「ザラザラとした、刺すような不協和音」を生み出します。これが、帝国やベイダーの「厳しさ」や「恐怖」を聴覚的に呼び起こしているのです。

これら全ての要素が組み合わさり、私たちはあの曲を聴くだけで、「強大で、冷徹で、歪んだ、威圧的な脅威」を即座に認識するのです。

「悪の記号」としてのメロディ

この「音=悪」の記号化は、他の作品でも見られます。

例えば、ディズニー映画『ライオン・キング』のヴィラン、スカー。彼が自らの野望を歌い上げる「Be Prepared(準備しておけ)」という曲のメロディは、どこか陰湿で狡猾な響きを持っています。

あのメロディが劇中で断片的に流れるたび、観客は「スカーが何か企んでいるぞ」と、彼の存在や悪意を即座に察知することができます。

このように、ライトモチーフは「今、ヤバイ状況だ」と、セリフよりも雄弁に観客に語りかけているのです。

「帝国のマーチ」の”本当の正体”

しかし、『スター・ウォーズ』の音楽的仕掛けの真髄は、ここからが本番です。

もし、「あの冷酷な『帝国のマーチ』が、実は、ある悲劇的な”愛のテーマ”の成れの果てだとしたら?」

ジョン・ウィリアムズの恐ろしさは、単に「帝国のマーチ」を「悪の曲」として作った点にあるのではありません。

真の恐ろしさは、それが主人公アナキン・スカイウォーカーの悲劇的な運命を「予言」する、壮大な「主題の変奏(Thematic Transformation)」の終着点として設計したことにあります。

作曲家は、観客の心を読み、主人公の心の変化に合わせてメロディを「変奏」させることで、セリフ以上に雄弁に物語を語るのです。

『ファントム・メナス』で登場する、純真で希望に満ちた少年のアナキンを象徴する、優しく美しいメロディです。

しかし、ウィリアムズは、この希望に満ちたテーマの「終わり」に、恐るべき「音楽的DNA」を埋め込んでいました。

このテーマの「最後の4音」は、音楽的に「『帝国のマーチ』の最後の4音」と、ほぼ同一なのです。

純粋さの象徴であるメロディの核に、彼の未来の姿(ベイダー)の音楽的断片を忍ばせることで、ウィリアムズはアナキンの避けられない「悲劇の感覚」を、観客に(無意識的に)「予感」させていたのです。

『クローンの攻撃』における、アナキンとパドメの「愛のテーマ」です。

しかし、これは決して幸福な愛の曲ではありません。情熱的でありながら、終始「短調(暗い感じ)」で奏でられる不安定なメロディは、彼らの「禁じられた愛」が、やがて破滅的な悲劇へと至る「序章」であることを強く暗示しています。

主人公のテーマが「短調」で流れる時、それは「主人公の苦悩」や「未来の悲劇」の暗示に他なりません。

そして、アナキンが「個人」としてのアイデンティティを失い、パルパティーンによって「機械的な執行者」、すなわち「抑圧のシステム」の象徴(ダース・ベイダー)へと変貌した姿を、あの冷徹で非人間的なマーチが表現します。

「純真さ」から「禁じられた愛」を経由し、「堕落」へ。

このプロセスは、音楽によって『エピソード1』の時点から完璧に設計され、予言されていたのです。

「アナキンの悲劇」を、音楽で1作目から追体験する。

ディズニープラスのサービス詳細については、こちらの解説記事をご覧ください。

【ケーススタディII】 最小の音で、最大の恐怖:『ジョーズ』

ライトモチーフは、『スター・ウォーズ』のような壮大なメロディである必要は、まったくありません。時には、たった「2つの音」が、観客の心臓を掴む、史上最も強力なライトモチーフとなり得ます。

その代表例が、同じくジョン・ウィリアムズが手掛けた『ジョーズ』(1975年)です。

「見えないサメ」の恐怖

今でこそ名作として知られる『ジョーズ』ですが、その製作現場は「機械仕掛けのサメが頻繁に故障する」という致命的な危機に直面していました。

スティーブン・スピルバーグ監督は、「サメを(観客に)見せられない」という最悪の状況に陥ります。

この「技術的制約」を、「芸術的昇華」へと導いたのが、音楽の力でした。

ウィリアムズが用いたのは、EとF(ミとファ)という、隣り合う2つの音(半音)の、執拗な反復運動だけです。

「ドン-ドン、ドン-ドン…」

監督がカメラを「サメの視点(POV)」に切り替えた際、この不気味なライトモチーフが重ねられました。

この音は瞬く間に「サメの存在」そのものと化し、観客は「見えない脅威」を、「音」によって強制的に体験させられることになったのです。

「信頼できる脅威の指標」

このモチーフの運用は、悪魔的なまでに巧妙です。

- サメが獲物に近づくにつれて、音楽のテンポ(速さ)と音量(大きさ)はクレッシェンド(だんだん大きく)していきます。

- サメが水中で上昇すれば、ピッチ(音高)も上がります。

しかし、この音楽の真に恐ろしい点は、「鳴らない」ことにあります。

劇中で、子供たちがサメのヒレのおもちゃでイタズラをする「偽のサメ騒動(フェイクアウト)」のシーンがあります。観客が「サメか!?」とドキッとするこのシーンで、スピルバーグ監督は「あの2音」を一切使用しませんでした。

これにより、映画は観客に対し、

「この2音が聞こえたら、”本物”の脅威がそこにある」

「この音が聞こえなければ、”安全”である(あるいは、偽物だ)」

と、徹底的に学習(条件付け)させたのです。

結果として、このたった2音は単なるBGMではなく、物語上「信頼できる脅威の指標」となりました。

それが鳴り響くだけで、観客のサスペンスを(サメの姿が見えなくても)極限まで高めることに成功したのです。

『ジョーズ』のように、観客の恐怖を巧みに操るトラウマ級のホラー映画まとめはこちら。

▶人生を豊かにする、おすすめホラー映画15選

【ケーススタディIII】 精神の崩壊を”音色”で描く:『ジョーカー』

ライトモチーフは、21世紀に入り、さらに抽象的かつ感覚的な領域へと進化しています。

「メロディ」ですらなく、「音色(Timbre)」や「テクスチャ(Texture)」そのものが、主人公の内面をえぐるモチーフとなり得るのです。

その好例が、ヒドゥル・グドナドッティルが作曲し、アカデミー作曲賞を受賞した『ジョーカー』(2019年)のスコアです。

「現実」と「妄想」を分けるチェロの音

この映画のライトモチーフは、主人公アーサーの内面の苦悩を象徴する、重苦しい「チェロの音」です。

このチェロは、映画の冒頭、アーサーが暴行を受けるシーンから登場し、彼の精神的な苦痛と、彼が直面する過酷な「現実」の象徴として、全編を通して鳴り響きます。

このスコアの最も巧妙な点は、アーサーの「現実」と「妄想」を、音響的にハッキリと区別していることです。

アーサーが隣人の女性と(実際には起きていない)キスをするシーン。あるいは、憧れのマリーのショーに(実際には呼ばれていないのに)出演する妄想をするシーン。

これらの「妄想」シーンの音楽は、「とても明るくてハッピー」であり、あの重苦しい「チェロはいない」のです。

チェロは、彼が「現実」に打ちのめされる瞬間にのみ、まるで亡霊のように鳴り響きます。

「個」が「狂気」に飲み込まれるプロセス

そして、アーサーが「ジョーカー」へと変貌するプロセスは、このチェロの「オーケストレーションの変化」によって、冷徹に描かれます。

有名な、アーサーが地下鉄で3人を射殺した後、トイレで独り、踊り始めるシーン。

あの場面で演奏されているのは、まだ「たった1本のチェロ」です。この時点では、彼はまだ自分の内なる狂気を完全には受け入れておらず、かろうじて「個」を保っています。

しかし、物語の終盤、彼がジョーカーとして自己を確立し、パトカーの上で暴徒からの喝采を浴びる瞬間、音楽は決定的な変貌を遂げます。

「オーケストラ全体が盛り上がり、あの1本のチェロを飲み込んでいく」のです。

『ジョーカー』における真のライトモチーフとは、

「1本のチェロ(=かろうじて保たれていたアーサー個人の現実)」が、

「オーケストラ全体(=彼の内面で膨張する制御不能な狂気)」に、

「飲み込まれていく」という「プロセス」そのものなのです。

これは、精神の崩壊そのものを音響化した、恐るべき音楽的仕掛けと言えるでしょう。

この音楽的仕掛けが続編でどうなったのか? 『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』のレビューはこちらです。

【ケーススタディIV】 メロディなき恐怖:サスペンス映画の「音響的記号」

『ジョーズ』や『ジョーカー』のように、恐怖や不安はメロディでなくても表現できます。むしろ、メロディがない「音」そのものが、強力なライトモチーフ(記号)として機能することがあります。

特にサスペンス映画やスリラー映画は、この「音響デザイン」の宝庫です。

「不安の記号」としての不協和音

例えば、デヴィッド・フィンチャー監督の『セブン』や『羊たちの沈黙』といった作品を思い出してください。

これらの映画では、美しいメロディの代わりに、観客の神経を逆なでするような「音」が多用されます。

- 「キーキー」という不協和音: ヴァイオリンの弦をこするような、甲高い摩擦音。

- 単調なピアノの音: 意味もなく繰り返される、無機質なピアノの単音。

- 重低音: 心臓の鼓動のように響き、圧迫感を与える低いノイズ。

これらはもはや「音楽」ではなく、「音響」です。

しかし、これらも「パブロフの犬」の理論で完璧に機能します。

製作者は、犯人が近づくシーンや、主人公が危険にさらされるシーンで、これらの「不安の記号」を執拗に繰り返します。

やがて観客は、その「キーキー」という音や「単調なピアノ」が聞こえただけで、「何かヤバイことが起きる」と察知し、心臓を直接掴まれるような緊張感(条件反射)を抱くことになるのです。

美しいメロディが「感情」に訴えかけるのに対し、これらの「音響」は、観客の「生理的な不快感」や「本能的な恐怖」に直接訴えかけてくる、極めて強力な仕掛けなのです。

フィンチャー監督作品のような、巧妙な「仕掛け」が施された『どんでん返し映画』のまとめ記事はこちら。

▶どんでん返し映画ランキングTOP10

【ケーススタディV】 「音の有無」が語る物語

ライトモチーフの効果は、その「存在」だけでなく、その「音階」、あるいは「不在」によっても、劇的に生み出されます。

『E.T.』:なぜあのシーンは「飛べる」気がするのか?

『E.T.』(1982年)で、自転車が月をバックに空を飛ぶ、あのあまりにも有名なシーン。

なぜ私たちは、あの音楽を聴くだけで、胸が熱くなり、本当に「飛べる」かのような高揚感を覚えるのでしょうか。

そこには、明確な音楽的理由があります。

ジョン・ウィリアムズはここで、「リディアン・スケール(Lydian Scale)」という特殊な音階を使用しています。

これは、通常の「ドレミファソラシド」の第4音(ファ)を半音上げた「ドレミファ#ソラシド」という音階です。

この「ファ#」の音は、西洋音楽の文脈において、地に足がつかないような「浮遊感」や「魔法的」「夢のような」響きを生み出す効果があります。

さらに、あのテーマのメロディは、同じリズム構造を保ちながら、メロディ全体が一段階「上へ」と(転調しながら)繰り返されます。

これにより、ハーモニーが変化すると同時に、メロディが文字通り「少し高く上昇する(lift a little bit higher)」感覚を生み出し、観客の感情を物理的に高揚させるのです。

この音楽が持つ感情的なパワーはあまりに圧倒的でした。

スピルバーグ監督は、既に編集済みだったクライマックスの映像を破棄しました。

そして、ウィリアムズが指揮する音楽のテンポと構成に完璧に合わせる形で、映像を「再編集」したという逸話が残っています。

通常は「映像(主)」に「音楽(従)」が合わせますが、このシーンは逆です。音楽が映像の「伴奏」の域を超え、映画の感動そのものをリードした、稀有な事例です。

『キャスト・アウェイ』:最強のライトモチーフは「沈黙」

最後に、ライトモチーフの効果を、「音の不在」によって逆説的に証明した傑作を紹介します。

ロバート・ゼメキス監督、トム・ハンクス主演の『キャスト・アウェイ』(2000年)です。

この映画の最大の特徴は、主人公が「無人島にいる間、一切BGMが流れない」という、極めて大胆な演出にあります。

この演出の目的は、観客に「究極の孤独」を体験させることでした。

音響デザイナーによれば、BGMだけでなく、ゼメキス監督の指示により「鳥や昆虫の音」といった「他の生命の音」さえも意図的に排除されたといいます。

この映画の「スコア(音楽)」となったのは、絶え間なく続く

- 「波の音」

- 「風の音」

- 「火がはぜる音」

といった、非人間的な環境音そのものなのです。

音楽(=人間的感情の表現、文明)が完全に「不在」である状況が、約2時間続きます。

観客が、BGMのない「音の孤独」に耐えさせられた後。

主人公が島を脱出し、文明(=他者)の世界へと帰還する、まさにその瞬間。

アラン・シルヴェストリ作曲による、壮大なオーケストラのBGMが「初めて」流れ出します。

『キャスト・アウェイ』は、

- 「音楽の不在」を、「孤独」のライトモチーフとして機能させ、

- 「音楽の帰還」を、「希望」と「人間性の回復」のライトモチーフとして使用しました。

これほどまでに、音楽が流れ出した瞬間にカタルシスを感じる映画を、私は他に知りません。

トム・ハンクスが極限の孤独と戦った作品、『グレイハウンド』のレビューはこちらです。

この感動、この恐怖。今すぐ「音」で再体験して。

※ヘッドホン推奨/追加料金なし

VODで「耳」の解像度を上げる、具体的な方法

ここまで読んでくださったあなたは、もう映画製作者たちの「音の仕掛け」に気づき始めているはずです。

ライトモチーフは、監督が映像で語る以上の「物語の本質」を語る、「もう一つの脚本」なのです。

作曲家は、監督以上に物語の本質を理解し、観客をどう誘導するかを設計する、「もう一人の脚本家」と言っても過言ではありません。

VODで映画を観る際、ぜひ一度、『ヘッドホン』を装着して、映像は流し見しながら「耳」だけに集中して観直してみてください。

その際、以下の3つの点だけに注目することをお勧めします。

- 「いつ」 そのメロディ(あるいは音)が流れたか?(特定の人物の登場時か? それとも不在時か?)

- 「どのように」 演奏が変わったか?(同じメロディが、速いテンポ、暗い楽器、短調など、どうアレンジされて使い分けられているか?)

- 「なぜ」 そこで音楽が止まったか?(『ジョーズ』の偽騒動や『キャスト・アウェイ』の沈黙のように。意図的な静寂が、どのような緊張や孤独を生み出しているか?)

まとめ:「操られる」から「操り方を味わう」体験へ

- 「帝国のマーチ」のDNAに「アナキンのテーマ」の断片を発見すること。

- 「ジョーカー」のスコアから「チェロがオーケストラに飲み込まれる」瞬間を聴き取ること。

- 「サスペンス」の不協和音に、生理的な恐怖を感じること。

- そして「キャスト・アウェイ」で「音楽が戻る」瞬間にカタルシスを感じること。

これらはすべて、ライトモチーフという「音の仕掛け」に意識的に気づくことで、映画の解像度(=理解の深度)が一気に上がる、極めて知的な体験です。

ライトモチーフは、映画製作者が観客の「無意識」に直接語りかける、最も洗練された心理誘導の芸術です。

この「音の仕掛け」を理解することは、私たちが「操られている」ことを自覚するだけでなく、その「操り方」の芸術的な洗練度を、より深く味わうことでもあります。

ぜひ今夜、お使いのVODでヘッドホンを装着し、一時停止や巻き戻しを駆使して「音の仕掛け」を探してみてください。1本の作品を深く味わい尽くすことこそ、私たちが目指す豊かな「VODでゆうゆうライフ」です。

あなたの映画体験は、もう元には戻れない。

※31日間の無料(2025年11月時点)トライアル中に解約すれば料金は一切かかりません。

このブログでは、これからもあなたのVOD選びのパートナーとして、様々な角度から有益な情報をお届けしていきます。

うずひこ

うずひこ最後までご覧いただきありがとうございました!

この記事へのコメントは、SNSでお願いいたします。 ご意見・ご感想、お待ちしております!

お役に立ったようであれば、 ぜひ記事の共有をお願いいたします。 一人でも多くの方にこの情報が届くよう、 ご協力いただけると嬉しいです。

-300x300.png)